画像の著作権や引用のルールを解説!ルールを守って安心してブログ運営しよう

- ブログに素敵な画像を使いたいけど、著作権って難しそう…

- 出典を書けば大丈夫なんでしょ?

ブログ運営している中で、必ず取り扱うことになる画像や引用についてお悩みの方は多いかもしれません。

私も初心者の頃は「画像って何でも使っていいの?」と戸惑った経験があります。

ルールを理解すると格段にブログ運営が楽しくなりました!

私は2年のブログ運営をいかして、Webライターとして活動しています。

- 著作権と引用ルールとは何か

- 引用ルール

- ブログでの引用方法

今回の記事を読めば、著作権ルールを理解でき、安心してブログで画像を使えるようになります。その結果、表現の幅もグッと広がりますよ。

ルールを知らないと思わぬトラブルに発展することも…。この記事でルールをしっかり学んで、安心してブログ運営を楽しみましょう!

著作権とは?基本と注意点を解説

ここでは、著作権って何? もし侵害したらどうなるの? という基本と注意点について解説していきます。

「著作権」ってどんな権利?

「著作権」とは、「著作物」を創作した者(「著作者」)に与えられる、自分が創作した著作物を無断でコピーされたり、インターネットで利用されない権利です。

著作権で保護される「著作物」には、具体的に以下のようなものがあります。

著作物

小説・音楽・絵画・映画・動画・写真 など

そのため、あなたのブログ記事も「著作物」といえます。

このように、著作権制度は、クリエイターが安心して新しい作品を生み出せるように応援するためのルールです。

著作権は著作者を守るための権利なんですね。

.jpg)

「えっ、自分の書いた記事も著作物なの?」と驚いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

「著作権フリー」=何でも自由ではない!

「著作権フリー」と書かれている画像を見つけても、すぐに飛びつかないでください!

これは、「何でも自由に使っていい」という意味ではないことが多いからです。

多くの場合、「著作権フリー」とは、「決められたルール(利用規約)の範囲内であれば、自由に使ってOKですよ」という意味で使われています。

使う前に必ず「利用規約」を読んで、どんなルールで使えるのかを確認することが大切です。

例えば、以下のようなポイントです。

- 商用利用はOKか?

- 画像の加工はOKか?

- クレジット表記(作者の名前など)は必要か?

.jpg)

フリーだからと言って何でも使っていいわけではないんですね!

もし著作権を侵害したら?怖いリスク

もし、他の人の著作物を無断で使ってしまったら(著作権侵害)どうなるのでしょうか?

著作権を侵害すると、民事上の請求や刑事上の罰則といった、厳しいペナルティを受ける恐れがあります。

相手からブログ記事の削除を求められたり、損害賠償として高額なお金を請求されたりする可能性も。

特に刑事罰に至った場合、最大で10年以下の懲役または1000万円以下の罰金という、非常に重い罰則が科されることもあるのです。

著作権・引用ルールを守る必要がある2つの理由

著作権と引用ルールを守る2つの理由を解説します。

理由①【トラブル回避】ブログ削除や賠償請求のリスクを防ぐ

一つめは、ブログ削除や賠償請求のリスクを防ぐためです。

もしルールを守らなかった場合、記事削除だけでなく、場合によっては高額な損害賠償を請求されるリスクもあります。

トラブルを避け、安心してブログを続けるためには、ルールを守ることが不可欠です。

ルールを知ることは、意図せず加害者になってしまうことから自分自身を守ることでもあるのです。

結果的に、自分の大切なブログを守ることにも繋がります。

.jpg)

「知らなかった」では済まされません。これから一緒に学んでいきましょうね。

理由②【信頼獲得】読者や他のクリエイターから信頼されるブログになる

二つめは読者や他のクリエイターから信頼されるブログになるからです。

しっかりルールを守っていると、「この記事の情報はちゃんとしているな」と安心して読んでもらえます。

そして、信頼できるからこの情報を活用しようと思ってもらえるようになります。

ルールを守ることは、記事や画像を作った他のクリエイターへの敬意を示すことでもあるのです。

お互いの権利を尊重することで、健全なブログ運営を目指せます!

.jpg)

トラブルを防ぎ、信頼までされるなんて!それほど大切なことなんですね。

正しい引用ルール6つを解説

引用とは、自分のブログ記事の中で、他の人の文章やデータなどを紹介・参照することです。

他の人の文章や画像などを自分のブログ記事で紹介したい時、「引用」というルールを守れば使えます!

ただし、なんでも引用できるわけではないので、注意が必要です。

ルールを守れば、著作権者の許可なく利用できますが、そのためにはいくつかの条件があります。

次のチェックリストにあるルールをしっかり守りましょう。

詳しく説明します。

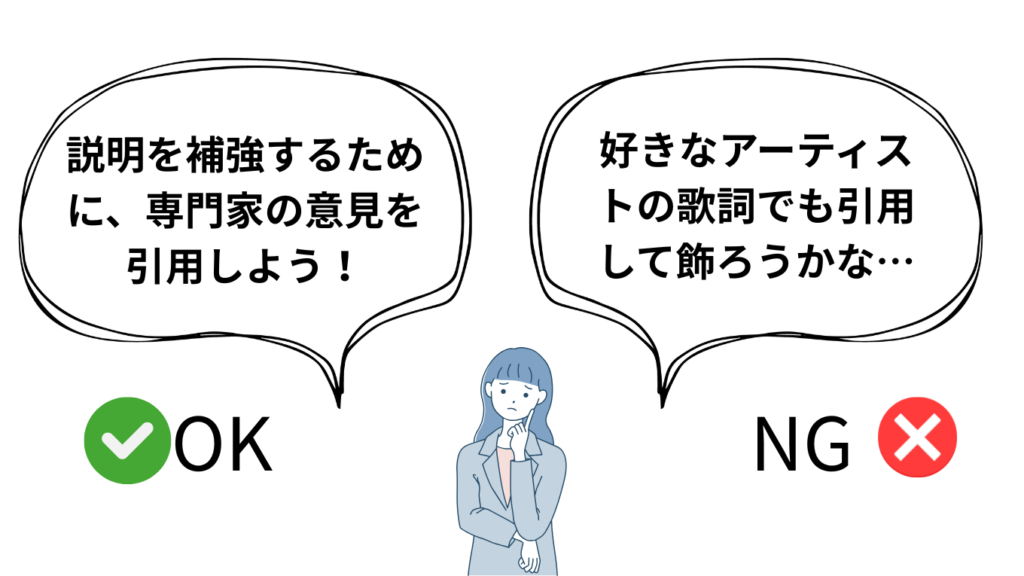

引用ルール①そもそも引用する必要があるのかを見直す

ブログで引用する際は、その引用が記事の内容にとって本当に必要かどうかをまず考えることが大切です。

「これは引用だから大丈夫」と安易に考えるのではなく、そもそも引用する必然性があるかを見直しましょう。

例えば、以下のような場合です。

- 自分のブログを華やかにするためだけに引用した画像を使う

- 必要はないけど歌詞を装飾のために引用するなど

.jpg)

「かわいいから」「好きだから」というだけでは引用は認められないんですね!

引用ルール②すでに公開されているものだけ引用する

引用したい文章や画像が、インターネットや本など、すでに世の中に公開されているものであることを確認しましょう。

逆に言えば、未公開や今後公開する予定の文章や画像であった場合、引用はできません。

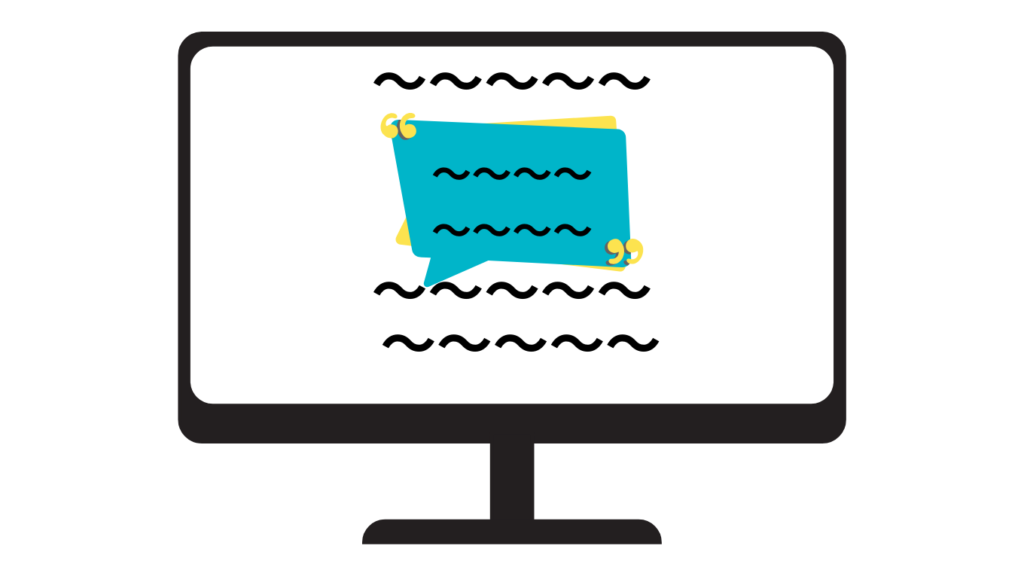

引用ルール③引用部分は明確に区別する

自分の書いた文章と引用した部分が区別できるように、見た目でハッキリと区別する必要があります。

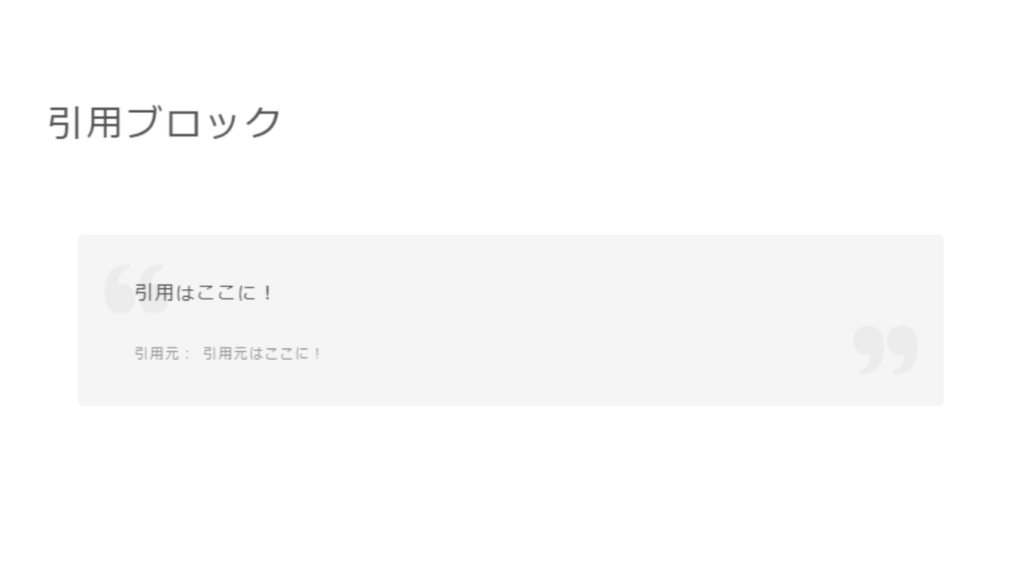

例えば下のとおりです。

- カギ括弧「」で囲む

- WordPressの「引用ブロック」を使うなど

WordPressの「引用ブロック」を使う方法については、次の章で詳しく解説します!

引用ルール④自分の文章を「主役」にする

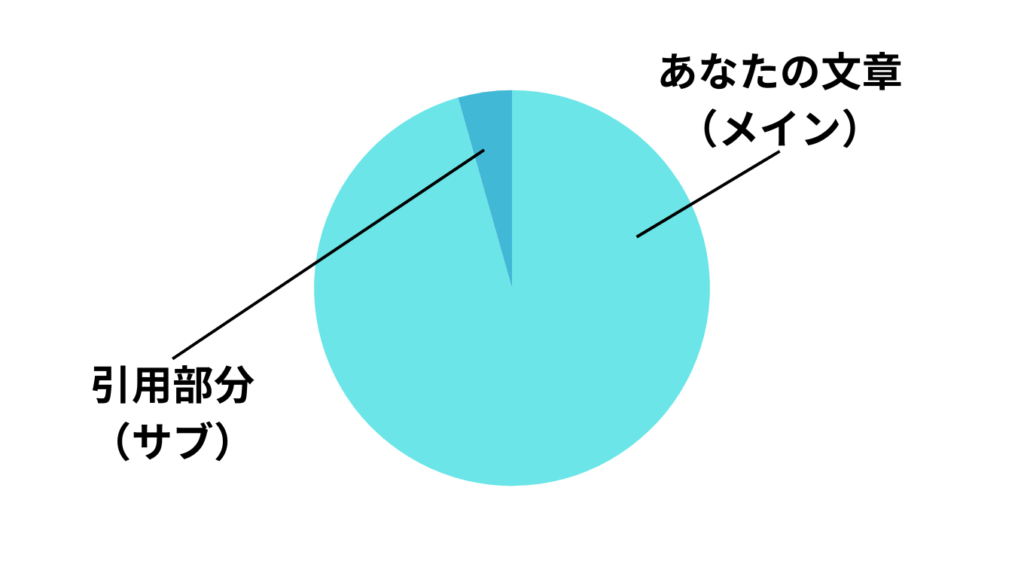

引用部分はあくまで「サブ」で、自分の書いた文章が記事の中心(=メイン)であることを意識しましょう。

記事全体を見たときに、量・質ともに引用部分がメインにならないよう注意が必要です。

.jpg)

ということは、記事が「引用したものだけ」になってしまうといけないんですね。

引用ルール⑤引用は必要最低限の量にする

引用する量は、記事内で本当に必要な部分だけにしましょう。

ルール④で説明したように、自分の書いた文章がメインコンテンツになるためには、引用は必要最低限に留めることが重要です。

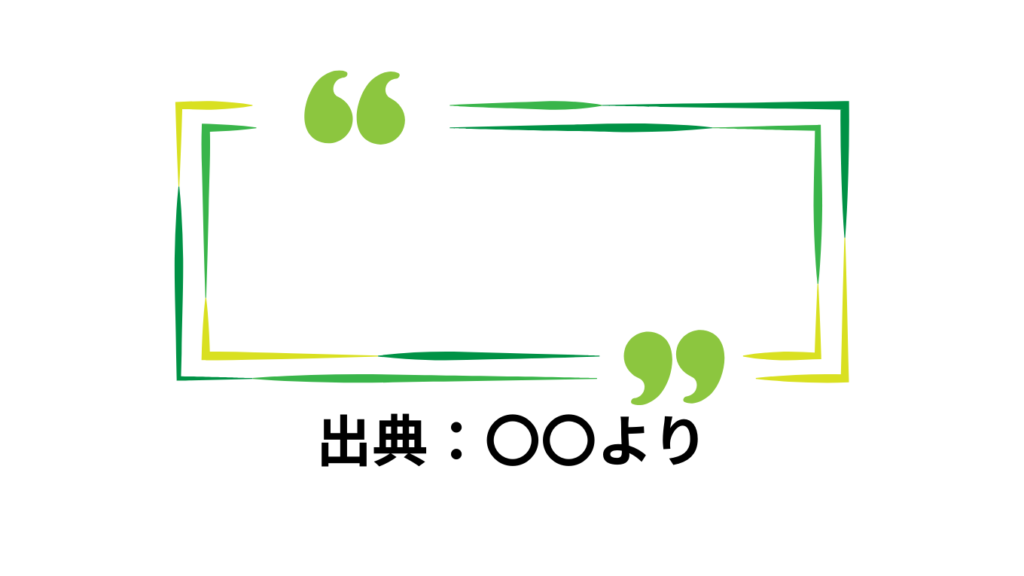

引用ルール⑥出典(引用元)を必ず明記する

引用した文章や画像の「出どころ」を必ず明記しましょう。

- 「〇〇(書籍名)」(著者名)より引用

- 「〇〇(サイト名)」より引用 など

これらのルールは文章だけでなく、画像などにも適用されます。

画像の注意点については、後ほどご説明しますね!(「ブログで「画像」を使う時の著作権」について気になる方は、こちらから飛べます。)

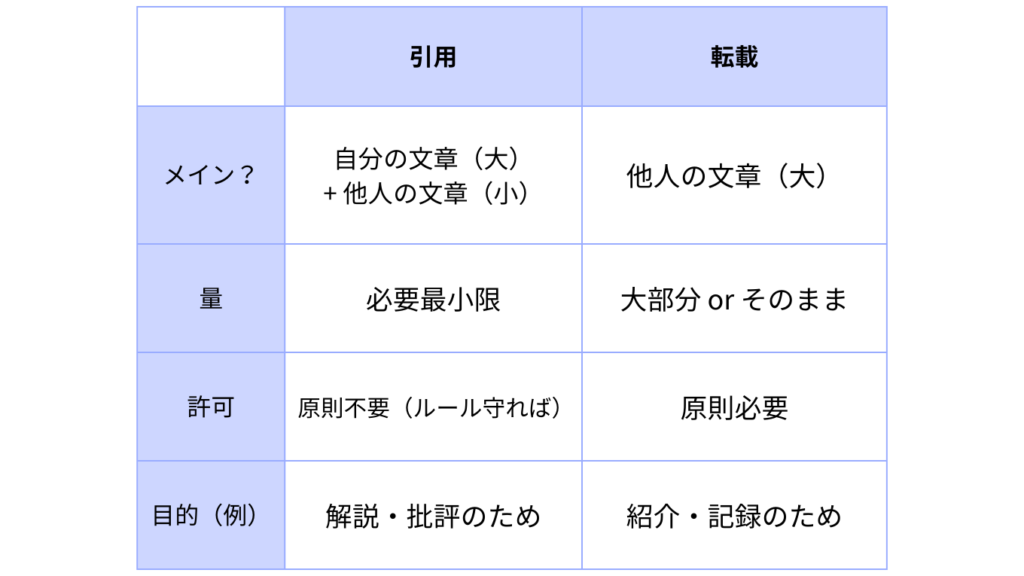

【補足】似ているけど違う!引用と転載の違い

引用と転載は似ているようですが、違うので注意しましょう。

引用は自分の文章がメインで、説明のために他の人の著作物を部分的に紹介することです。

ルールを守れば許可は必要ありません。

一方、転載は他の人の著作物がメインコンテンツとしてそのまま、または大部分を複製・掲載することという違いがあります。

転載する場合は、原則として著作権者の許可が必要となります。

ブログ記事の大部分が他のサイトからのコピペになっているような場合は、「引用」ではなく「転載」とみなされる場合があるので注意が必要です。

このような場合は、引用とは認められず、ルール違反になる可能性が高くなってしまいます。

ブログでの引用の書き方を解説!WordPressで一緒に引用してみよう

ここでは、引用の書き方と出典の書き方を解説します。

WordPressでの引用のやり方も、具体的に画像でご紹介していますので、ぜひ一緒にやってみましょう!

ちなみに、WordPressテーマは「JIN:R」を使用しています。

書き方①【おすすめ】WordPress「引用ブロック」を活用する

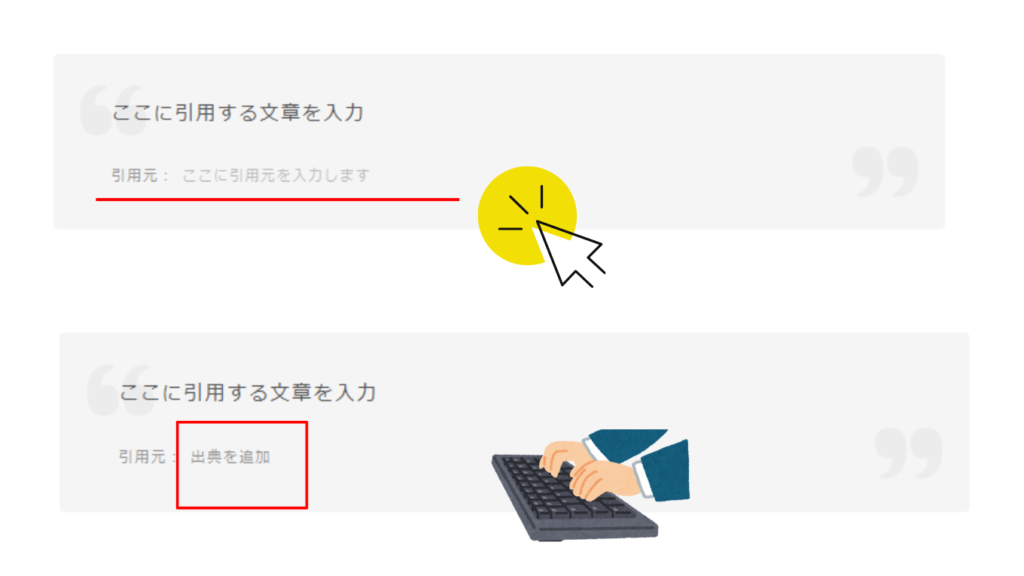

WordPressのブロックエディタには、引用専用の「引用ブロック」があります。

引用ブロックを使うのが簡単で、見た目も分かりやすいのでおすすめです。

さっそく、WordPressの引用ブロックの使い方から見ていきましょう!

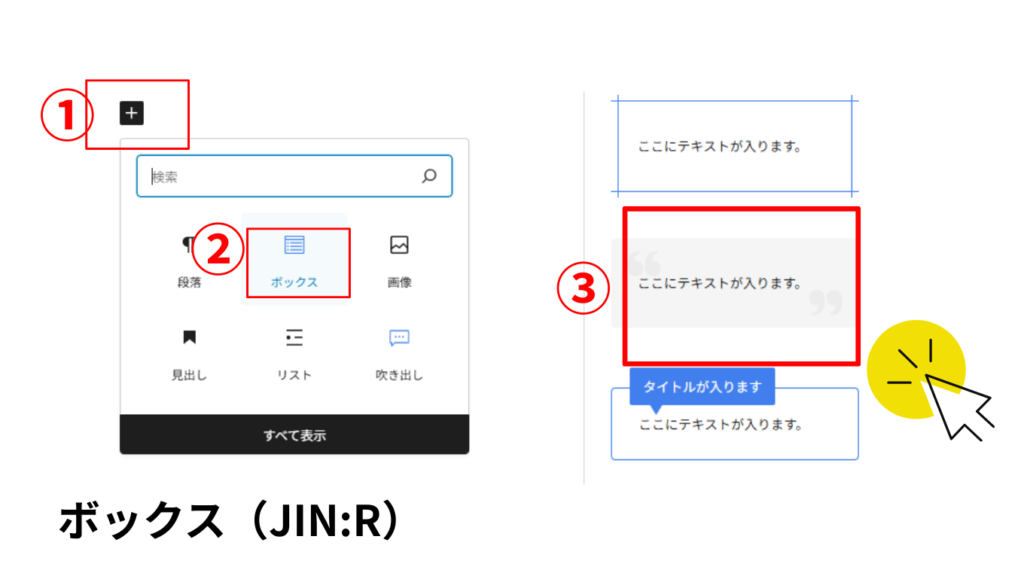

使い方

1. 引用ブロックを追加する

「+」ボタンから「ボックス」ボタンをクリックし、右側のボックス一覧から「引用」を選択します。

2. 引用文を入力する

追加された引用ブロック内に、引用したい文章をコピー&ペーストするか、入力します。

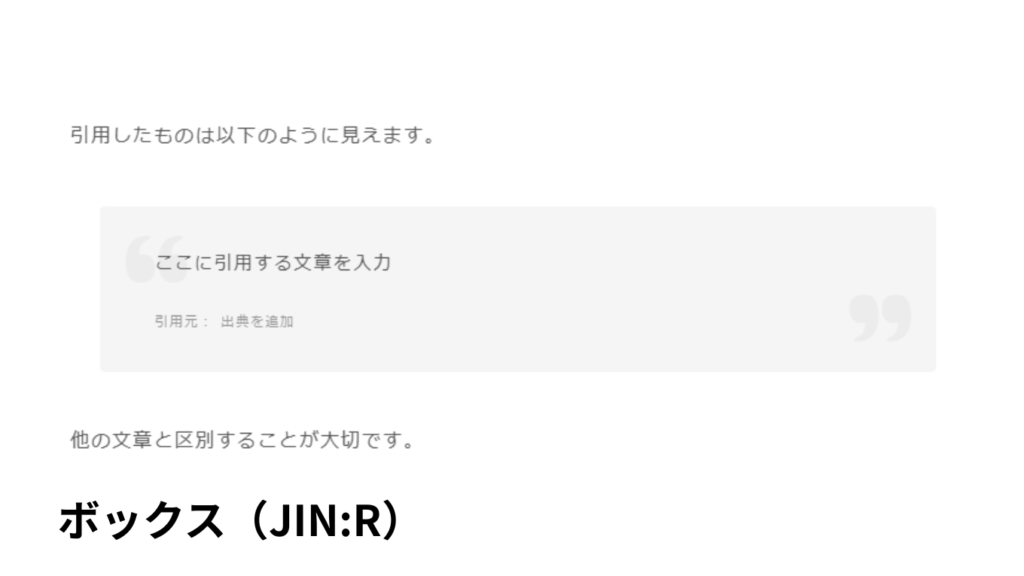

3. 見た目の確認

引用ブロックを使うと、上の画像のように自動的にインデントされたり、テーマのデザインが適用されたりして、本文と区別しやすくなります。(画像はJIN:Rでの表示例です)

もしシンプルな「引用ブロック」を使いたい場合は、「+」ボタンから「引用ブロックエディタで「+」ボタンをクリックし、「引用」と検索して選択して使えます。

他には、短い文章を文中で引用する場合は、カギ括弧「 」を使うこともできます。

例えば下のような感じです。

この本では「○○は□□と同じ」と述べられています。

.jpg)

WordPressの引用ブロックの使い方は分かったでしょうか?意外と簡単にできますね!

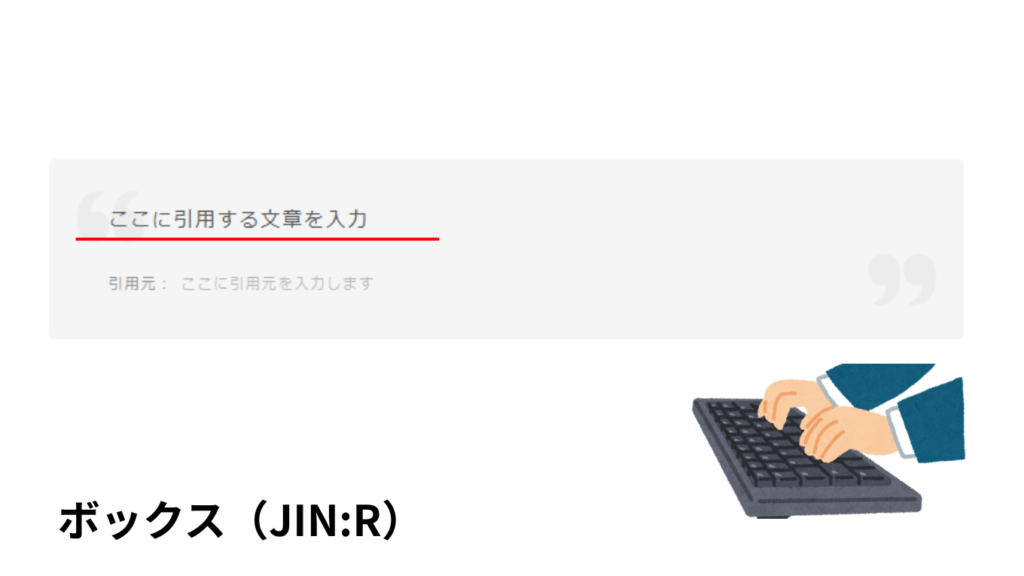

書き方②【忘れずに!】出典(引用元)を入力する

引用したら必ず出典(どこから持ってきた情報か)を明記する必要があります。

WordPress引用ブロックには出典を入力する専用の欄があるので便利です。

使い方と書き方を見ていきましょう。

.jpg)

どこから持ってきた情報なのか、記載を忘れずにしましょう!

1. 出典を入力する場所

引用ブロックの下部(または設定サイドバー)にある「出典を追加」または「引用元」といった欄に入力します。

2. 出典の書き方(例)

基本:記事タイトル(サイト名)URL

例:出典:「〇〇の書き方」(△△ブログ) https://example.com/…

基本:『書籍名』(著者名)出版社, 発行年

例:出典:『△△入門』(著者A)〇〇出版, 2023年

(ページ番号も示す場合: … , p.105)

ブログで「画像」を使う時の著作権を解説

インターネット上の画像にも、文章と同じように著作権があります。

ここでは、ブログで安全に画像を使うためのルールを見ていきましょう。

【要注意】画像にも著作権があるので勝手に使えない!

インターネット上にある画像や写真も著作物です。

そのため、基本的に勝手に使ってはいけません。

簡単に画像がコピーできるようになりましたが取り扱いには注意しましょう。

ルールを守って、正しく使う方法を知ることが大切です。

.jpg)

インターネット上の画像は手軽に手に入ってしまいますが、しっかりルールを守ることが大切です!

スクリーンショットを使う場合の注意点

スクリーンショットも、他の画像と同じく著作権法の適用になります。

ブログのスクリーンショット掲載は原則として「私的利用」の範囲を超え、著作権(公衆送信権など)の侵害になる可能性があります。

ただし、個人的に保存するだけなら気にしなくてもよいです。

- 引用ルールを守る

- XなどのSNS投稿は埋め込み機能を使う

ブログで使うには権利者の許諾を得るか、前章で解説した「引用」のルールをすべて厳密に満たす必要があります。

X(旧Twitter)などのSNS投稿は、スクショではなく、公式の埋め込み機能を使いましょう。

Xの埋め込み方法はこちらの記事でくわしく解説されているので、気になる方は参考にしてください!

- Xで共有マークから、リンクをコピー

- WordPressの埋め込みに貼り付け

最後に、違法にアップロードされた動画や漫画などのスクリーンショット利用は絶対にNGです!

このように、引用の条件を満たすのは簡単ではないため、ブログでのスクリーンショット利用は原則として避けるのが安全と言えるでしょう。

とはいえ、この記事でもWordPressの画面などをスクリーンショットで紹介しています。

.jpg)

「あれ?この記事でもスクリーンショットを使っているよね?使用は避けたほうがいいと言っているのに!」と思われたかもしれません。次で解説しますね!

【補足】この記事でのスクリーンショット利用について

今回の記事では、WordPressの画面などをスクリーンショットで紹介しています。

これは、以下の引用のルールに基づき、ルールを守って使用しているからです。

- WordPressの操作方法などを具体的に説明・解説する(批評・研究の目的)という「必然性」がある

- 記事全体の「主従関係」(文章が主、画像が従)も明確

- 説明に「必要最小限の範囲」に留める

このように、引用のルールをしっかりと満たせる場合には、スクリーンショットの利用が認められていることもあります。

とはいえ、判断は慎重に行いましょう。

皆さんが利用する際も、引用の条件を満たしているか、この記事で解説したルールに照らし合わせてよく確認してくださいね。

.jpg)

画像やスクリーンショットでも、著作権は発生するので、引用ルールに従って引用しましょう!

安全な画像を選ぶためのポイント4つ

安全な画像を選ぶための4つのポイントを解説します!

ポイント①【最も安全】自分で撮影・作成したオリジナル画像を使う

自分で撮った写真や、自分で描いたイラストを使うのが一番安全です。

- 撮影場所や被写体のマナーを守りましょう。

- 写真に位置情報が記録・公開されないよう、スマホ等の設定を確認してください。

撮影禁止場所でないか、個人が特定できる人が写っていないか等、最終確認を忘れずに!

ポイント②【要確認!】フリー素材は利用規約を必ずチェック!

ブログで「フリー素材」を使う場合は、利用規約を確認することが不可欠です。

- 商用利用は可能か?

- クレジット表記(作者名など)は必要か?

- 画像の加工は許可されているか?

無料素材サイトの画像は多くの人が使っている可能性も考慮し、ブログの目的に合わせて選びましょう。

.jpg)

フリー素材でも、ルールを守ることが大切ですね!

ポイント③【ルール明確】有料ストックフォトを利用する

ストックフォトとは、さまざまな用途に使われることを想定した写真画像がストックされたサービスです。

高品質な画像を安心して使いたい場合の選択肢の一つといえます。

一部、無料プランを提供している有料ストックフォトサイトもあります。

- 素材の種類が豊富で高品質

- リスクが軽減できる

有料でもライセンスによっては利用範囲(例:グッズ販売への利用など)に制限があることもあります。

そのため、有料ストックフォトを利用する場合も規約確認は必ず行いましょう!

ポイント④【最終手段】迷ったら使わない!で自分を守ろう

「これはいいのかな?」と迷って不安に思うなら、使わないことが、結果的に自分を守る最善の策となることもあります。

ルールを守ってブログの画像選びをしましょう。

.jpg)

「大丈夫かな?」という思いが拭えないのなら「使わない」を選べるようになりましょうね!

著作権に関するよくある質問8選

Q1.歌詞を1フレーズ紹介してもいい?

A.引用ルールをすべて満たすならOK!でも、本当に必要なのかよく考えよう!

歌詞をブログで紹介したい場合、大前提としてこの記事で解説した引用ルールをすべて満たす必要があります。

その上で特に注意したいのが、「なぜ引用するのか?」という点です。

単なる装飾目的での利用はNGです。

歌詞を引用するときには、以下の点について今一度考えてみましょう。

- なぜ引用するのか?

- 批評や解説に不可欠か(必然性)

- 自分の文章がメインか(主従関係)

歌詞は短いフレーズでも強いメッセージ性を持つことが多くあります。

迷ったら使わないのが安全策です!

Q2.市販のテキストをもとにブログを書きたい。問題はない?

A.市販のテキストが中心になってはダメ!自分の考えや意見が主になるように!

テキストの内容を丸写ししたり、ほとんど要約しただけでは著作権侵害になる可能性があります。

内容を踏まえつつ、以下の点を意識してあなた自身の記事を作成しましょう。

- あなた自身の言葉で解説し直す

- 具体的な体験談や別の情報を入れる

- 考察を加える

テキストで学んだ知識を元に、オリジナルな価値のある記事にしましょうね。

記事全体で、参考にしたテキストの内容紹介がメインにならないように注意が必要です。

参考にした場合は、出典としてテキスト名を明記すると丁寧です。

Q3.「AI」が生成した画像や文章の扱いは?

A.現時点で「著作物」には該当しないとされる。でも取り扱いは慎重に!

2025年4月現在、AI自体が創作に関与せず生成したものは、原則として著作権保護の対象外(著作物ではない)と考えられています。

ただし、以下のリスクや制限も考慮する必要があります。

- AIが学習したデータに著作権が含まれている場合がある

- 利用するAIサービスの規約で商用利用や公開が制限されている場合がある

- 法律や解釈は今後変わる可能性も十分に考えられます。

- 必ず利用するAIサービスの利用規約を確認し、最新情報にも注意しましょう。

トラブル防止のため「AI生成」と明記するのも一つの方法です。

Q4.自分で撮った写真なら何でも載せていい?

A.マナーを守ることが大前提!他の人が見て嫌な気持ちにならないものを。

自分で撮った写真を使うのが一番安全ですが、それでも注意すべき点があります。

特に、写り込んでいる「人」や「物」、そして「場所」には注意が必要です。

具体的には、以下の表で確認しましょう。

| チェック項目 | 関連する権利など | 注意点 |

|---|---|---|

| 写り込んでいる人 | 肖像権・プライバシー権 | 個人が特定できる場合、本人の許可なくブログに載せるのは原則NGです。 |

| 写り込んでいる物 | 著作権 | 他人の著作物(ポスター、アート作品、特徴的な建物デザインなど)がメインで写り込んでいる場合は、注意が必要です。 |

| 撮影場所 | 各施設のルールなど | 撮影が禁止されている場所でないか、事前に確認しましょう。 |

これらの点に加えて、撮影時には周囲への配慮や一般的なマナーを守ることも忘れないでください。

安心して写真を使うためにも、ここで確認した注意点をしっかり意識して、ブログ運営をしていきましょうね。

Q5. 他のブログ記事への「リンク」は自由に貼っていいの?

A. 基本的にリンクを貼る行為自体はOK!

基本的にリンクを貼る行為自体は自由で、著作権侵害にはなりません。

むしろ有益な情報共有として推奨されることもあります。

リンク先の記事が違法なもの(海賊版サイトなど)と知りながら紹介するような場合は問題になる可能性があります。

リンクを貼る際は、引用元として紹介するなど、相手への敬意を示すのがおすすめです。

Q6. フリー素材サイトの画像を「加工」して使ってもいい?

A. 必ずフリー素材サイトの「利用規約(ライセンス)」を確認しよう!

「加工OK」「改変自由」と書かれていれば問題ありませんが、サイトや画像によってルールはさまざまです。

例えば、利用規約には以下のような制限が設けられている場合があります。

- 加工禁止

- トリミングのみ可

- 色変更禁止 など

規約が不明な場合は、加工しないのが安全です。

Q7. YouTube動画をブログに「埋め込み」するのはOK?

A.公式の「埋め込みコード」を使ってブログに表示させるのはOK!

YouTubeが提供している公式の「埋め込みコード」を使ってブログに表示させるのは、基本的に問題ありません。

これは、YouTubeが想定している共有方法だからです。

- YouTubeで共有ボタン

- 埋め込む

- コードをコピー

- WordPressの「カスタムHTMLブロック」にペースト

WordPressブログへの具体的な埋め込み手順は、以下の動画で分かりやすく解説されていますので、参考にしてみてください。

明らかに違法にアップロードされている動画(例:映画の全編など)を埋め込むのはやめましょう。

Q8. 商品レビューで「公式サイトの画像」を使ってもいい?

A. 著作権侵害のリスクが非常に高く、避けるべき!

商品レビューで公式サイトの画像をスクリーンショットして使うのは、著作権侵害のリスクが非常に高く、原則として避けましょう。

「引用元」を書いただけでは「引用」として認められない可能性が高いからです。

公式サイトの画像を使ってはいけない理由としては、以下の引用の条件を満たすのが難しいためです。

- 必然性(それがないとレビューできないか?)

- 主従関係(画像がメインになっていないか?)

そのため、自分で商品を撮影した写真を使うのが一番安全といえます。

アフィリエイトプログラムに参加している場合は、提供されている公式バナーや商品リンク画像を使いましょう(ASPや広告主の規約は確認してください)。

- 公式サイトの画像をスクショしてそのまま掲載

- 「出典:公式サイト」とだけ書いて画像を使う

安易なスクリーンショットの利用はトラブルの元となります。

リスクを避けるため、公式サイト画像のスクショ引用は行わないようにしましょう。

.jpg)

商品レビューするときは、自分で撮った写真や、ASPから提供される公式画像などを活用しましょう!

まとめ:ルールを守り、安心してブログ運営しよう

著作権の基本から、間違いやすい引用ルール、特に注意が必要な画像の扱い方、そして安全な画像の選び方について解説してきました。

特に「これ、引用しても大丈夫かな?」と迷ったときは、文章・画像問わず以下のチェックリストに立ち返りましょう。

今回紹介したルールは、少し難しく感じるかもしれません。

少しでも不安に思ったら、これからは無理に使わないという判断を選びましょう。

一番の安全策であり、後々の大きなトラブルを防ぐことにつながります。

ルールを理解すれば、不要なトラブルを心配することなく、自信を持ってブログ運営を楽しめるようになりますよ。

.jpg)

正しい知識を武器にして、これからもあなたの素敵なブログ運営を楽しんでくださいね!まずは、次に画像を使う時に、利用規約を確認する習慣をつけてみませんか?